2020年4月施行の民法改正を学ぼう!(5)配偶者居住権

- ホーム

- >

- 不動産鑑定士と宅地建物取引士のスタッフ「ブログ」

- >

- 相続

- >

- 2020年4月施行の民法改正を学ぼう!(5)配偶者居住権

連載シリーズ「2020年4月施行の民法改正を学ぼう!」5回目です。

今回は相続に関する改正で創設される「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)について。

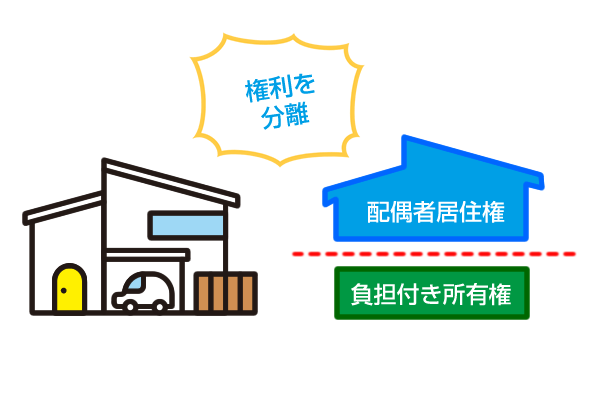

この配偶者居住権の創設により、不動産の所有権を2つの権利に分離することが可能となり、より柔軟な遺産相続が実現できます。

配偶者居住権って何?

配偶者居住権は、2020年4月に施行される新しい権利です。

相続人と共同生活を営み、家事や介護を担ってきた配偶者の生活の保護を目的とするもの。

これまでは、残された配偶者が長年住み慣れた自宅を相続し住み続けたいと思っても、他の相続人と遺産分割するため、泣く泣く手放さなくてはならないケースや、自宅を相続したがために十分な預貯金を相続できず生活資金がショートしてしまうケースなどがありました。

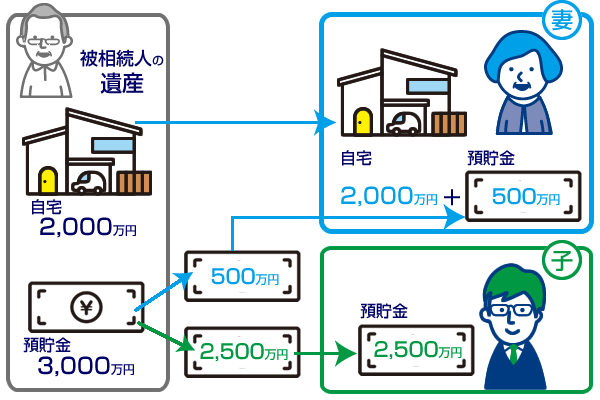

現行制度

配偶者が居住建物を取得する場合には,他の財産を受け取れない場合も

例:相続人が妻および子、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)の場合

妻が自宅にそのまま住み続けたい場合、自宅を相続すればそのまま住むことができます。

ただ、その場合、子が預貯金から2,500万円を相続し、妻が相続できる預貯金は500万円のみになってしまいます。

そうなると、住む場所は確保できても、生活資金に不安を感じることも。

では、改正される制度ではどのようになるのでしょうか。

創設される「配偶者居住権」のポイント

改正法では所有権という権利を、不動産を使う(住む)権利と、その不動産を売却できる権利に分けることを認めています。

そして、配偶者には、使う(住む)権利=「配偶者居住権」を、配偶者以外の相続人には、売却できる権利=配偶者居住権が設定されている「負担付き所有権」を相続できるようにしました。

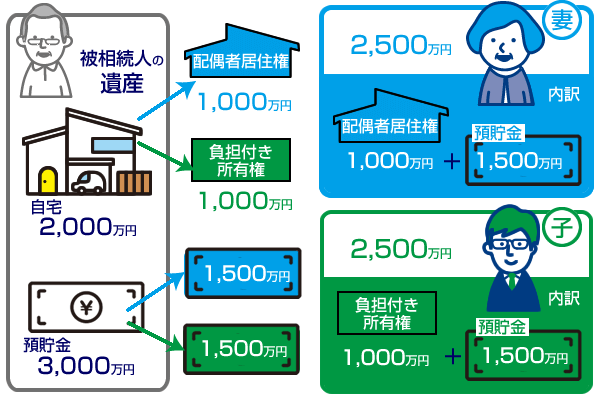

改正後

配偶者は自宅での居住を継続しながら、十分な預貯金も取得できるように

例:相続人が妻および子、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)の場合

自宅財産2,000万円を配偶者居住権(1,000万円)と負担付き所有権(1,000万円)に分けることができるため、預貯金3,000万円も折半で分けることができます。

そのため、妻は自宅に住み続けながら、1,500万円もの預貯金が受け取れるように。

住む場所も生活費もあって、安心して暮らせることがこの制度のメリットです。

助手・とん

なるほど。

これは、インパクトのある改正ですね。

遺産分割協議が円滑になりそうな気がします。

むかえ

そうだね。

ただ、配偶者だからといって必ず認められるわけではなくて、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められるのだよ。

あと、配偶者居住権は、登記をしなければ効力を生じないし、他人に譲渡することはできない。

それと、配偶者が死亡すると、配偶者居住権は消滅するんだ。

結構ポイントがありますね。

あと、配偶者居住権の評価方法についてはどのようになっているのですか。

配偶者居住権の評価方法については、次回の記事でご紹介するね。